離乳食によるアナフィラキシーショックは、本当に怖いですよね。

我が家の長女は、生後10ヶ月のときにベビーヨーグルト(乳製品)でアナフィラキシーショックになりました。

私自身はパニックで対応が後手になってしまいましたが、同じようなことが起きないよう反省したことをまとめてみました。

- アナフィラキシーショックになった経緯と結果

- 食物アレルギーで日頃から注意していること

パニックになると何も考えられなくなるから、日頃からの心がけが大切だと痛感しました…

私の甘い考えが原因で長女を危険にさらしてしまったので、他に同じような失敗をする方が1人でも減るようにと願います。

生後5ヶ月の頃の離乳食からアレルギー体質を疑う

両親に食物アレルギーがないと、自分の子供に限って食物アレルギーはないだろうと思いがちですよね。

そのため、初めは慎重にあげていた離乳食も、だんだん初めて食べるものでも、慎重さがなくなっていきます。

食物アレルギーがあると分かった後でも、ちょっとした油断で症状が出てしまうこともあります。

アナフィラキシーショックになる原因は、そういった『たぶん大丈夫だろう』という危機感の無さが1つの原因になっています。

生後5ヶ月の頃から離乳食でかぶれる

長女は、生後5か月のときに、10倍粥をあげていたら、顔中に赤い蕁麻疹のようなものが出てたことがあります。

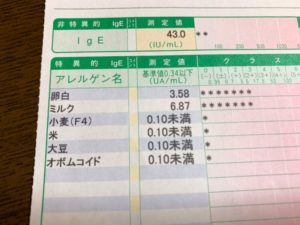

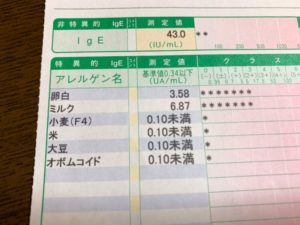

血液検査の結果、お米のアレルギーは稀で、長女もお米のアレルギーはありませんでした。

おかゆが手や顔に付いて、刺激になったことが原因だろう。

食べ物の刺激によるものだったということで、食べる前に口の周りにワセリンを塗って、肌を保護するよう指導されました。

お米のアレルギーが無くて安心したのもつかの間。

他の項目にアレルギーが有ることがわかり、ショックを受けることになります。

食物アレルギー血液検査の結果

両親ともにアレルギーがなかったので、きっと子供もないだろうとなんとなく思っていたところに、ハンマーで頭を殴られるような衝撃的な血液検査の結果でした。

卵と牛乳にアレルギーがあったのです。

どちらもクラス3という結果でしたが、これがどれほどのレベルなのかもピンときません。

小児科の先生からは、「完全除去はあまり良くないから、様子見ながら少しずつあげてみてください」と言われました。

少しずつがどれくらいの量なのか分からなくて、不安ばかりが募りました。

素人からすると、何をどれくらいあげていいのか分からないので、本当に困りました。

それでも、むやみに除去する方がかえってよくないということが、最近の研究で分かってきたという話を聞き、乳製品は食べやすいヨーグルトで試してみようと考えていました。

これが、そもそもの間違いの始まりだったんです。

離乳食で急にアナフィラキシー発症

アレルギーがあることを知ってからは、離乳食の食材にかなり気を使うようになりました。

それでも、少しずつでもあげなければなりません。

食パンを少量ずつ増やしていって、あげるなど試しながらあげていきました。

どれくらいが今の限界点なのか分からないので、ヒヤヒヤです。

そんなある日突然、アナフィラキシーショックはやってきたのです。

ベビーヨーグルトをあげたら体調が急変

ある平日のお昼ごはん。

初めて食べるので、初日は赤ちゃんスプーンの1/3ほどをひと口。

何も問題なく食べて、その後元気に過ごしました。

1/3の量はいけそうだからと、次の日は赤ちゃんスプーン1/3を時間を置いてふた口。

その後は、いつも食べているおかゆなどを食べていたのですが、だんだん食べなくなり、泣き始めて、あげようとしても嫌がって泣くばかり。

ご飯は止めて、泣いているからと思い授乳することにしました。

ヨーグルトを食べてから15分経過

初めはおっぱいをごくごくいつも通り飲んでいましたが、5分ほどして、やっぱりまた泣き始めました。

よく見ると、目や口の周りに赤みができ、湿疹のようなものが出てきていました。

もしかすると、アレルギーの症状が出てしまったのかもしれない。

少し焦りましたが、前にも、おかゆを食べた時に顔に赤みが出て、しばらくしたら消えたので、今回も赤みや湿疹が出て、しばらくすれば落ち着いてくれるだろうと判断しました。

ヨーグルトを食べてから30分経過

抱っこで様子を見ながら、あやしていても、やはり様子がおかしい。

赤みがひくどころか、湿疹が広がってひどくなってきて、呼吸も少し荒くなってきたので、これはただ事ではない。

パニックすぎて救急車を忘れる

急いで小児科へ連れて行こう。

まずは連絡をして救急だと伝えようと電話したら、かかりつけの小児科が午後休診日。

前日にひとさじ食べて大丈夫だと思って安心してしまい、小児科の診察時間の確認をまず怠っていたのです。

バカなミスのせいで、この連絡や確認作業で5分ほど経過。

焦って手元は震える始末。

その間に、娘は抱っこしてるのも大変なくらい、泣き叫んでいます。

私は、完全にパニック状態。

そうだ!万が一何かあった時のために、冷蔵庫に救急電話相談の紙貼ってた!

と、思い出し、駆け寄って見てみると、

『#8000 小児救急電話相談 毎日 夜7時~翌朝8時』

どうしよう夜しかやってない!

どうしよう どうしよう どうしよう。

そう思った時に、苦しくて暴れるほど動いていた娘が、気絶するようにパタッと動かなくなりました。

「え?!」

もう頭が真っ白です。

よく見ると、スースーと寝息をたてて、静かに寝ています。

ゼーゼー言ってた呼吸も乱れていません。

何が起きたのか分からないけど、気絶??

でも、まだ油断はできません。

また、症状が進行するかもしれない。

ヨーグルトを食べてから45分経過

容体が落ち着いた様子でしたが、すぐに、救急医療情報センター(当時は名古屋市在住)へ連絡してみました。

娘の状態を伝えたところ、

「そういう時は、すぐに救急車を呼んでもいいんですよ」

と担当の方に言われて、「娘は、救急車を呼ぶような状況だったのだ」と思い至りました。

あまりにパニックになりすぎて、早く病院へ連れて行かなきゃいけないという焦りが前面に出てしまい、当たり前に『すぐに救急車をよぶ』ことができていませんでした。

今思い出しても、1人でパニックになって、判断に迷ったとはいえ、当たり前のことができなかった自分が本当に情けなく、恐ろしいです。

救急医療情報センターからは、診療中のアレルギー科のある小児科を教えてもらい、早速経緯と現在の容態を伝えると、「本人が起きてからでいいので、病院へ来てください」とのこと。

本当に起きてからでも大丈夫なのか?という不安はありましたが、様子をみながら寝かせていました。

2時間ほど経ってから、起きた娘は、顔が腫れて、まぶたはパンパンでした。

アナフィラキシーの症状によくある症状と書かれていたので、完全に今回はアナフィラキシーだと確信しました。

それでも、笑顔を見せてくれて、この時ようやくホッとしました。

小児科での診察結果

病院へすぐ連れて行ったら、受付の方が看護師の人に「アナフィラキシーの患者さん来ました」と言っており、その時初めて「アナフィラキシー」という言葉を実際に耳にして、あまりに自分とかけ離れた言葉が自分に降りかかっていることに、打ちのめされました。

先生の診察でヒアリングされた内容は、以下の4点でした。

- ヨーグルトをあげた様子

- 過去のアレルギー症状の有無

- 過去のアレルギー検査結果

- 最近の健康状態

乳製品による即時型アナフィラキシーショック。

症状は落ち着いており、あとは飲み薬を飲んで経過観察。

今回アナフィラキシーになるに至った1番の原因は、少し前に胃腸炎になっていたから。

元気な時だったら、そこまでひどい症状は出なかっただろうと言われました。

ザイザルシロップを処方されて、1週間ほど飲み続けていたら、顔の腫れもひいて、また元気に遊べるようになりました。

身体の発疹がひどかったり、気管狭窄などのようなもっと重症な症状が出ていたら、点滴をしたり、緊急処置をするようですが、今回の長女の場合は薬での経過観察で済みました。

かかりつけではないのに親切に救急で診てくださった小児科の先生に感謝してもしきれません。

離乳食でのアナフィラキシーショックを経験しての反省点

私は、安易な自分の勘違いや考えの甘さで、娘を命の危険にさらしてしまいました。

どういったところが、反省点だったか自分の今後のために振り返ってみます。

- かかりつけ医が休診の時間に、アレルギー物質を食べさせた。

- 緊急時の連絡先をきちんと把握していなかった。

- 救急車を呼ぶ判断ができなかった。

- アレルギーがあると分かっていたのに、知識不足のまま食材をあげてしまった。

緊急時なのに、基本動作・基本準備が全くできていませんでした。

また、誤った知識のまま、見切り発車で食物アレルギーの食事を進めてしまったのも、大きな間違いでした。

一般的にはヨーグルトってお腹に優しいものだけど、アレルギーっ子には全然優しくなかった。。

本当にもう私自身トラウマになり、しばらく食物アレルギーの食べ物をあげられませんでした。

しかし、完全除去は娘の将来のためにはなりません。

きちんと食べ物アレルギー対策をして、食べ物アレルギーのことを自分なりに調べ、先生と相談しながら、進めていくことにしました。

アナフィラキシーショックにならないために離乳食を食べさせる時の鉄則

アナフィラキシーの経験から、離乳食を進めるにあたり、自分が実践している大切なこと7つをまとめました。

- 新しい食材・アレルゲンは体調の良い時にあげる

- 病院の診療時間内にあげる

- アレルギー表示食品27品目を覚えておく

- 外食にも気を配る

- お世話を頼む両親や友人に協力してもらう

- 病院受診セットをまとめておく

- 緊急連絡先一覧を作っておく

1.新しい食材・アレルゲンは体調の良い時にあげる

今回のように、胃腸炎が治ったように見えても、まだ胃腸の調子が本調子ではなかったり、元気そうに見えても、内臓機能がまだ回復していない可能性があります。

私の場合は、アレルゲンの食材、初めてあげる食材は元気な時にしかあげません。

疲れていそうな時もあげません。

また、アレルゲン食材は、自己判断で進めるのが難しいです。

分からなすぎて泣きそうになることもありました。

病院の負荷試験も考えたことがありますが、それで重症になってしまった方の事例を知ってしまうと踏み切れません。

私が頑張るしかないと腹をくくりました。

私の場合は、ヨーグルト1/3さじは大丈夫だったことを踏まえて、食パンを16等分して、1個づつ増やしていきました。

卵だったら、卵白の数値より、卵黄の方が数値が低かったので、ビスケット1枚など、加工されていて、少量しか入っていないものから始めました。

これは、あくまで娘のケースです。

食物アレルギーを食べさせるペースは、本当にその子その子で違うので、増やすことが不安なときは先生と相談してからにしていました。

2.病院の診療時間内にあげる

私のうっかりミスを踏まえて、かかりつけ医の診療時間を把握し、症状が出てもすぐに診てもらえる時間に初めての食材、アレルゲンはあげるようにしてます。

『新しい食材は病院の開いてる午前中にあげるのがおすすめ』とよく聞きます。

朝ごはんの時間はまだ病院が開いてなかったり、昼ご飯だと病院は午前診療と午後診療の間の診療時間外で、電話がつながらなかったりします。

診療時間内でも急に症状が出た時でも駆け込めるよう、遅くとも11時までにはあげるなど、時間を意識するようになりました。

3.アレルギー表示食品27品目を頭に叩き込む

スーパーなどで売られている食品には、アレルギー表示があります。

食品表示法に基づいて表示されるアレルギーの『特定原材料は7品目』。

『特定原材料に準ずるものが、20品目』あります。

この27品目に該当する食品を、離乳食で初めてあげる時は、特に注意が必要ということです。

※令和6年3月に一部変更がありました。

小麦・乳・えび・かに・たまご・・・患者数が多い

そば、落花生・・・重篤な症状に至ることが多い

魚介類・・・あわび、いか、いくら、さけ、さば

果物・・・キウイフルーツ、オレンジ、もも、りんご、バナナ

肉・・・牛肉、鶏肉、豚肉

野菜きのこ・・・大豆、やまいも(まつたけは令和6年削除)

ナッツ類・・・くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツ(令和6年追加)

その他・・・ごま、ゼラチン

離乳食によく使われるりんごやバナナ、ゼリーに入っているゼラチンなどの、普段アレルギーがありそうだと思っていない食材も、27品目に入っていたりするので、暗記するようにしていました。

- 好きな量をその場で選ぶお惣菜や包装されていないパン

- その場で中身を詰めるお弁当

4.外食でも気を配る

離乳食が進んで、外食の機会が出てくると、大人の食べているものを欲しがったりしてきます。

しかし、レストランの食事などでは、アレルギー表示されているレルトランが増えてますが、たまにメニューにアレルギー表示が無かったり、目には見えない形でアレルゲンが入っている可能性があります。

ちょっと一口あげてみたら、実はピーナッツオイルがかかっていて、アレルギーの症状が出てしまうなど、想定外のトラブルにつながる可能性を念頭に置くようにしています。

- 初めての食材は、外食ではNG

- 食べさせる場合は、アレルゲンの有無を必ず確認する

- 買ってきた惣菜やお土産でもらったもの、原材料・調味料を確認する。

原材料やアレルゲンの有無が確認できなかった場合は、泣かれても食べさせない勇気を持って対応しています。

5. お世話を頼む両親やお友達に協力してもらう

少し外出するため、親に預けたり、お友達にみてもらったり、自分以外の人に子供の面倒をみてもらうことが出てきた時に気をつけていることがあります。

たとえおやつやご飯の時間と重ならなくても、何のアレルギーがあるかを毎回伝えます。

なるべくこちらでおやつを持参したものを食べてもらうようにもしています。

6.病院受診セットをまとめておく

すぐ準備して病院へ行けるように、保険証や診察券などを一箇所にまとめています。

- 母子手帳

- 保険証

- 子育て支援医療費受給資格証(自治体によって異なります)

- 病院の診察券

- アレルギー検査結果表

- お薬手帳

- 現金

病院によっては、クレジットカードが使えない場合もあるので、ある程度の現金を受診セットに入れておくようにしています。

私のお気に入りは、ジェラートピケの母子手帳ケースです。

母子手帳含め、診察券や保険証もろもろ全て入ってます。

2人分入れてても充分です。

これをパッとバッグに入れれば、忘れ物なしにしておいてます。

7.緊急連絡先は一覧にしておく

急な症状でパニックになると、私のようにどこに連絡して、何をすべきか判断できなくなってしまう場合もあります。

すぐに連絡先が確認でき、かけるべき順番も分かると、判断の道しるべになります。

- かかりつけ医の電話番号、診察時間

- かかりつけ医の緊急時用電話番号(携帯電話を教えていただける病院もあります)

- 各自治体の救急センターの電話番号

- 小児救急電話相談(#8000)

- 緊急時は、救急車(119)⇨あえて書いておく

出生届を出した時や、母親学級で自治体から配布される資料の中に、子供が急病の際の相談窓口や医療センターの連絡先などが書かれている資料が入ってます。

自治体のホームページにも、掲載されています。

また、多くの救急窓口は、小児科が休診している夜間・休日の時間対応となるため、昼間の緊急時にかけるべき連絡先も把握しておくと、安心です。

焦ってどこを探して、どこにかければいいかの判断がつかなくなるので、リストにしておき、すぐ見れるところに貼っておくよにしています。

自宅にいるときは準備万端でも、外出時は本当に情報がなくて困ります。

特に、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始などどの病院も休診している期間は食べるものに注意してます。

(2019年の大型10連休の時は、自治体の月刊誌や、新聞など様々な媒体に長期休み中に診療する病院の情報が掲載されていました。)

子供がまだ小さいうちは、遠方や実家に行く際に、早めに移動先の自治体のホームページや問い合わせ窓口を確認していました。

離乳食でのアナフィラキシーショック対策は日頃の心がけ次第

食物アレルギーは、間違った知識や思い込みで、思わぬ事故につながります。

しかし、基本動作を忘れなければ、そこまで怖がる必要もないです。

- 新しい食材・アレルゲンは体調の良い時にあげる

- 病院の診療時間内にあげる

- アレルギー表示食品27品目を覚えておく

- 外食にも気を配る

- お世話を頼む両親や友人に協力してもらう

- 病院受診セットをまとめておく

- 緊急連絡先一覧を作っておく

私はずっと『ヨーグルトはお腹にやさしい』と思って生きてきたのに、乳アレルギーの娘にはやさしいどころか、命を脅かす食品でした。

こんなバカバカな失敗をした私と同じような失敗をする人はいないだろうと思いますが、パニックになると本当に普段気付くことに気づけなかったりするので、やはり日頃の基本動作・準備って大事だなと思ったので、記事にまとめてみました。

たとえ食物アレルギーがあっても、食べることは美味しくて、楽しいことなんだという事が、子供に伝えられるといいなと、心から思います。

ここで紹介する離乳食に関するアレルギー対策は、あくまで個人の見解であり、お子様の健康を保証するものではありません。何か事故などがありましても、一切の責任は負いかねます。

お子様に何か違和感や症状などが表れた際には、アレルギーの重さや症状は人それぞれ違いますので、必ず専門の病院での診断を受け、先生とご相談しながら、対応していただくようお願いします。

赤ちゃんの座薬に頼らずに便秘解消ができた方法をご紹介しています。

寝かしつけも苦労して、色々調べたことをまとめています。

コメント